新华社石家庄8月29日电(记者王文华、苏凯洋)“雁翎队,是神兵,来无影,去无踪。千顷苇塘摆战场,抬杆专打鬼子兵。”这首抗日战争期间流传在白洋淀的民谣传诵至今。80多年过去了,雁翎队的事迹仍被人们铭记。

雁翎队究竟“神”在哪里?记者走进他们曾痛击日寇的战场——白洋淀,探寻这支“神兵”的风采。

记者第一站来到了河北雄安新区安新县大张庄村村民孙运来家里,他的父亲孙革是最早一批雁翎队成员,曾任副队长。在这里,记者看到了民谣中提到的“抬杆”——两根长约3米已经生锈的铁管。

孙运来(右一)向记者介绍家里留存的“大抬杆”部件。新华社记者 苏凯洋 摄

“这是主要零部件,‘大抬杆’是安装在小船上打水禽用的一种大型火枪,一管能装200多粒铁砂,打出去一大片,百米之内杀伤力很大。”孙运来指着铁管说,当时在安新县大张庄、郭里口一带,有不少人划着装有“大抬杆”的排子船,靠打猎为生,雁翎队就是用这些“土枪土炮”去打敌人的“洋枪洋炮”。

一群普通的渔民和猎户,为何敢用打猎的武器去打装备精良的日军?雁翎队又是怎么组织起来的呢?

记者来到安新县地方志办公室,找到一本《安新历史文化资政志鉴》,其中记载:1939年秋季,奉中共安新县委指示,三区区委书记徐健、区长李刚义(当时全县分为六个区,白洋淀水区为第三区)在大张庄召集水村猎户开会,宣传抗日主张,动员猎户们组织起来抗击日本侵略者。会后,包括孙革在内的20余人主动报名,组成了一个“雁翎班”,后来又经县委批准成为“雁翎队”。

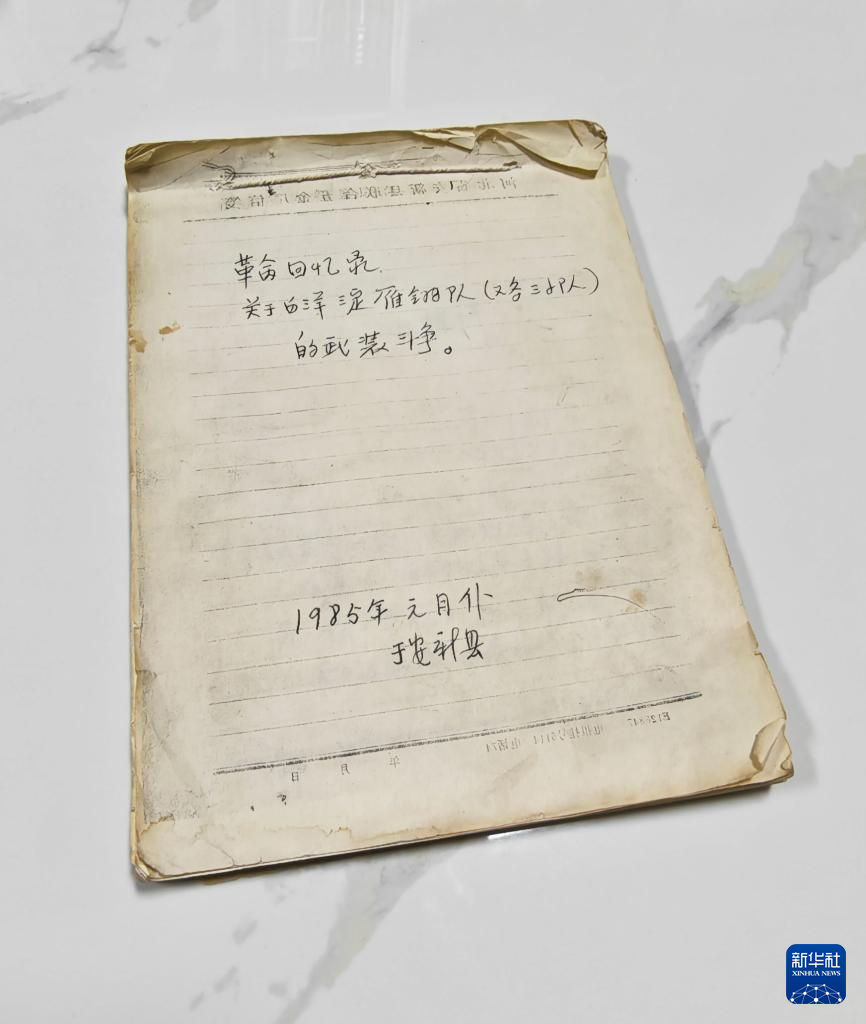

曾任雁翎队指导员的槐泽民在回忆录中写道:雁翎队定期组织理论学习,七天一次小组会、七天一次支委会、七天一次党课,半月开一次党员大会,“党支部在困难的环境中组织健全,制度活跃。”

曾任雁翎队指导员的槐泽民晚年写的“革命回忆录”。新华社记者 苏凯洋 摄

“当时雁翎队的军事实力与日军相比自然有差距,但他们与敌人顽强斗争的勇气,追求进步的先进思想,值得我们敬佩和学习。”安新县地方志办公室原主任夏石矿告诉记者,要想了解更多雁翎队的事迹,不妨去白洋淀雁翎队纪念馆看看。

记者于是坐上小船,向白洋淀更深处驶去……

虽已入秋,淀中风光不减,天空和水面活跃着水鸟,船尾水波一层叠着一层,身边芦苇一片连着一片。谁能想到,这美丽温柔的水乡,竟也曾是个硝烟弥漫的战场。

记者曾多次乘船入淀采访,每每感叹水鸟的灵动。它们看着船开过来,起初只是观察,待离得近了些,便一个猛子扎进水中,等到船过去了,那水鸟又在船后不远处探出头来,有的则直接扎进芦苇荡,再也不见踪影。

这不正是当年雁翎队的作战风格吗?

白洋淀河网密布,上百条河汊纵横交叉,茂密的芦苇荡形成了绝佳的天然屏障。这支由中国共产党领导当地村民组成的游击队,在这“千顷苇塘摆战场”,勇敢、机智、灵活地与日寇进行游击战。

正如穆青在《雁翎队》中所写:“他们依仗着惊人的水性和射击,依仗着芦苇和水藻的保护,三三两两驾着行驶如飞的雁翎船,到处分散活动,袭击敌人。”

20世纪40年代,雁翎队在冰雪中练兵。新华社发(资料图片)

船又穿过一片芦苇荡,眼前水面豁然开朗,前方不远处就是白洋淀雁翎队纪念馆了。

鱼叉、大抬杆、鹰排子……慕名而来的人们,驻足在一件件物品前,听着讲解员何丹的耐心讲解:“从1939年成立,到1945年配合八路军解放安新县城,雁翎队由最初的20多人发展到100多人,与敌军交战70余次,击毙俘获日伪军近千人。”

何丹告诉记者,80多年过去了,淀中曾以打雁为生的猎人不见踪迹,爱鸟护鸟志愿者倒是越来越多。目前,白洋淀已观测到野生鸟类296种,较雄安新区设立前增加了90种。

硝烟散去,白洋淀上又是一派荷红苇绿。雁翎队队员张亮的后代张小锅和朋友开了一家园林绿化公司,将当地种植的蒲草、芦苇等卖到外地,用于布置河道、水塘等生态景观。他说:“白洋淀本来就是美不胜收,我们要把这种‘美’带到全国各地去。”

从纪念馆出来时,已近黄昏,夕阳把远处的芦苇染成金色。站在淀中向北边望去,天际线上,雄安地标建筑“金芦苇”的轮廓清晰可见,那里便是雄安新区启动区。

沿着启动区的雁翎大街由西向东而行,北京四中雄安校区、中国星网总部大楼、雄安宣武医院等依次映入眼帘,一栋栋建筑在街道两侧拔地而起。从空中俯瞰,犹如一条枝脉串起片片绿叶,将红色文化的养分输送给这座新城。