林伟作品之所以“成界”,不是因为画了一个完整的空间,而是因为在观者心中激发出“世界正在被生成”的实感。这就是“独立成界”的另一重深意:不是风格的完成,而是心识通道的敞开。

在林伟的绘画演进轨迹中,他的第三阶段作品无疑构成了最具“心识独立性”的探索。此阶段的创作已脱离传统“笔墨”概念的直接继承,也超越了早期“书法入画”的线性空间实验,转而进入一种真正“由内在结构驱动”的视觉界域。这些作品不再是“画风”或“技法”的演变,而是其心识结构在持续突破后的外显:一种脱离现实经验、独立成界的视觉意识生成场域。

本文尝试从空间组织、色彩使用、结构逻辑及心识演进四个维度出发,对林伟第三阶段作品进行系统分析,并最终回归“独立成界”这一命题所隐含的创作逻辑本质。

一、从空间描绘到维度呈象:视觉的“降维”重构。

林伟在这一阶段的作品,首先让人强烈感受到的,是空间秩序的“异质化”。这不再是可见世界的透视描述,而是一种从高维“能场”降维显象后的组织逻辑。

画面中往往存在三种典型空间状态:第一,未成之象。有些区域留白或含混不清,形未聚,势已动,如同高维正在下降过程中未完全实化的结构;第二,初成之象。色块交叠,线条如浮脉盘绕,仿佛空间刚刚被“觉知之线”牵引而成形;第三,已成之象。局部结构凝结、边界清晰,但并不“物象化”,而是保持一种“灵性显现”的状态,如同意识投影刚刚稳固的区域。

这三种状态往往并存于同一画面,不是顺序性地展开,而是“多维同步显现”的结构特征。我们可以说,这不是画空间,而是画“空间生成的过程”。

二、色彩的“心识支撑点”结构:非写实而直入精神。

色彩,是林伟第三阶段后期的另一显著特征。与早期水墨阶段的克制用色不同,他此时开始尝试大面积使用蓝、红、绿、金、灰等浓烈或沉暗的色块,形成一种“精神地图”的视觉感受。其用色的本质,不是为了形象描绘,而是指向一种“能点激活”的机制。

我们观察他的作品,会发现色彩常以以下方式出现:第一,色与墨交界模糊,似光非光,呈现出类似“心识边缘”的状态;第二,明亮色彩多聚于结构“转折”或“重心处”,仿佛一种内在觉知的爆裂;第三,整体色感虽复杂,但总有一股气脉如隐线般将色彩穿联为一。

这不是色彩的布局,而是“心识的中心系统”在画面中的投影。每一处色点都像是高维心识在某一坐标的“入维节点”,通过色点显其息、感其觉。色彩不再是视觉手段,而成为“心识场的破界之口”。

三、线条消隐,结构内敛:由“笔之势”转向“界之生”。

若说林伟的第二阶段作品仍在探索“书法性线条”如何生成空间,那么在第三阶段,线条则退居幕后,转为结构之内驱机制。

表面上看,画中少有明确线描,但仔细体察,不难发现画面本身仍有极强的“势”之牵引:第一,结构虽似破碎,但气脉统一;第二,形虽非形,但内中稳定;第三,色虽泼洒,却不散乱。

这说明其画已摆脱了“描”的阶段,而进入了“显”的层次。不是“线画出形”,而是“结构自成界”。换言之,不是画家要控其形,而是形在某种“心识气场”的牵引中自然显现。此为“线的隐退”,亦是“场的生成”。

四、能所反转之刻画:本心落点与空间生发的张力。

在艺术心识模型中,我们强调“线为能、为心识支撑,空间为所、为心识变化”,当创作之体,即支撑之能(心识本体、本心)安处于线条的高维源头,线就能准确地牵引出空间;而当创作之用,即变化之所(心识之用、分心)主导,空间就会封闭、降维、死结。林伟这一阶段的画作,正是在“能所动态转换”中完成空间的再组织。我们会看到:一些画面中,能线强而空间开张,结构饱满,具升维感;一些画面中,能线断裂、空间凝滞,有封闭滞涩之态;而最成熟的作品,则在“欲断未断”之间游走,如若“中脉贯通”时的呼吸——即我们所言“水火既济”状态。这说明他不再从物象出发,也不再以视觉经验作为构图基础,而是直接在“觉场”之中布势:画不是画出来的,而是从高维本心“生出来”的。

五、前后期之分:从“笔中山水”到“界中显像”

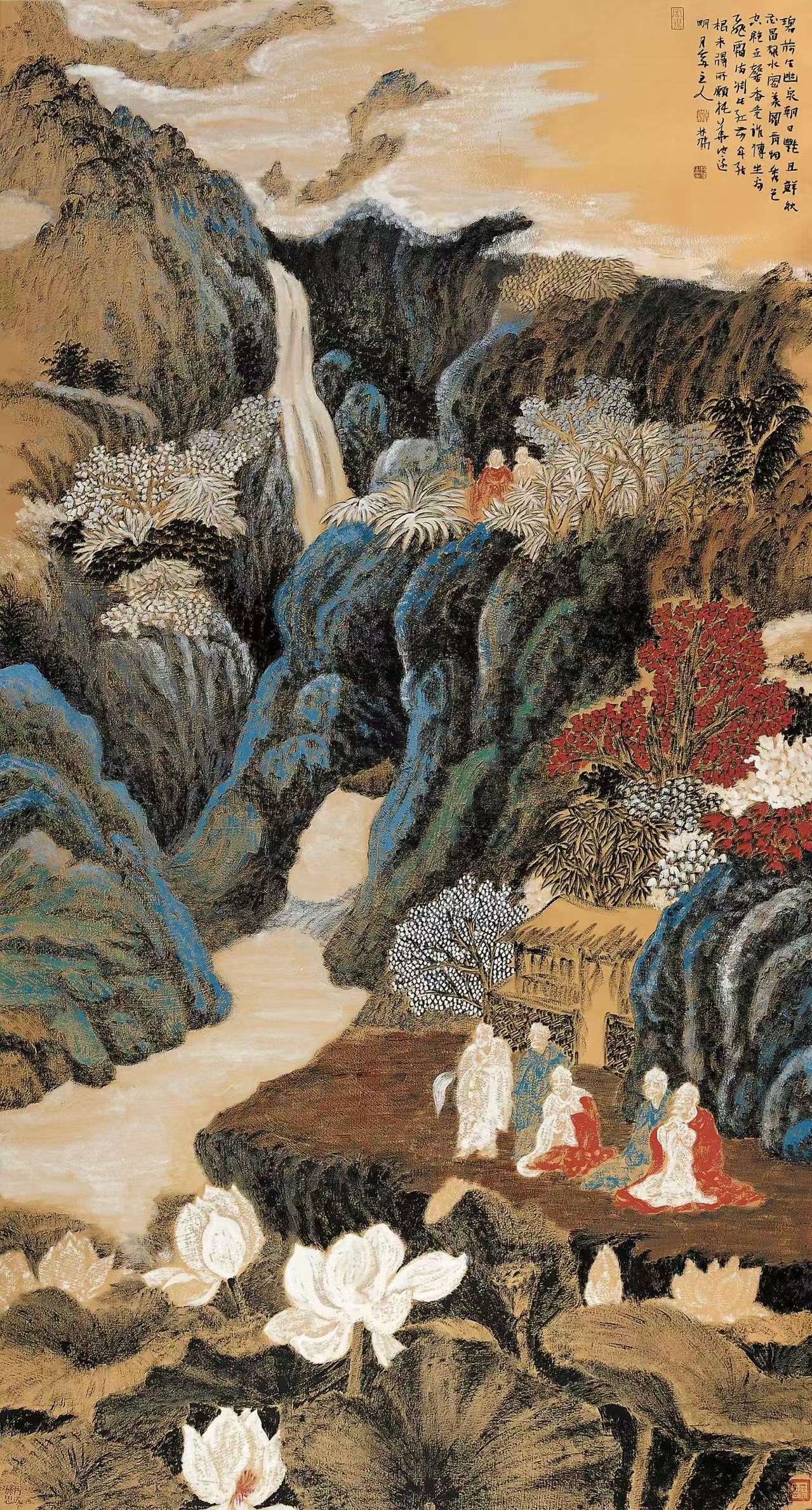

《溪山启觉图》(2013年,林伟前期作品)

林伟的艺术演进,恰如心识从形象表层向本体维度的层层通达。以其2013年创作的《溪山启觉图》为例,画面依循传统山水结构展开,分明的前中远景、勾染皴擦交织的笔法、石青石绿的设色体系,共同构筑出“可居可游”的文人化理想世界。人物安坐水畔,亭榭掩映山林之间,既寄托归隐情怀,也展现了“象中有人,人中有意”的古典母题。这是一个以“形”承载“意”的系统,是“笔墨成境”的延续。

然而进入《界转》这一2025年代表作时,林伟已彻底越出传统画学的技法逻辑。整幅画由一道贯通天地的“黑脉垂线”垂直劈裂,如同维度的破口,使得画面空间不再沿着透视展开,而是如“折维”般坍缩——建筑、人物、山体不再构成地理关系,而成为“觉场”中的点位节点,互为磁场、互牵气息。色块不是物象附着的装饰,而成为结构生成的张力回路,显现出一种“生于维度之中”的显象机制。

《界转》(2025年,林伟第三阶段作品)

《溪山启觉图》是“技入道”的阶段,而《界转》则进入“道显技”的层次。前者仍需笔墨以为梯,后者则已在界中自立——不依技法而存,而以心识为法。

六、独立成界的本质:从观看到观照的转变。

正如前面两幅作品,二者的本质差异并不在“形式”,而在“观看逻辑”的变化:《溪山启觉图》仍属于“被观看”的画——它以形象诱发理解,以技法呈现意趣;而《界转》则属于“观照之界”——它并不呈现什么具体“内容”,而是以自身为一可进入的“发生现场”。前者是山水的描述,后者是维度的生成;前者寄托意境,后者显现本心;前者是构图者的意图显现,后者是穿维者的路径回响。

在林伟第三阶段的作品面前,我们越来越难以“欣赏”或“观看”它们。因为这些画作不是给肉眼看的,也不是给思维分析的,它们要求我们进入一种“观照”状态——即用一种不带执着的觉知,与画中“生成的界域”对频。这便是“独立成界”的真义所在:独立,并非脱离传统,而是脱离“经验秩序”;成界,不是创造一个世界,而是生成一个觉识能够栖息的“心场”。这些作品不是为了表达,而是为了“呈现”:不是画家要告诉我们什么,而是要唤醒我们尚未觉察的那部分自己。

【结语】落笔非为画,成界方为觉。

林伟的第三阶段创作,标志着其绘画从“形象的创作”进入到“维度的显现”;从“视觉的组织”进入到“本心的降维”。这一过程,不再需要技法的堆砌、风格的确立,而是一次次真实的“心识穿越”——穿越表象、穿越经验、穿越形与色的表层,直抵那无法言说、却可感应的觉之本源。

在这个意义上,我们称之为“独立成界”。这不是一句评价,而是一次写实。因为林伟的画,已不是在画这个世界。他在画的,是一个新的界。而这个界,正是心识真正栖居的维度。(作者青沐,原名林毅 青沐工作室供稿)